|

Alarmanlagen sind für viele ein echter Schutz,

andere sehen darin nur eine beruhigende Wirkung. Aber um das beurteilen zu

können sollte man mehr über die Technologie und die praktischen Auswirkungen

wissen.

Auch beim Rundfunkempfang im Wohnmobil gibt es Tücken, die meist mit

den werkseitig geradezu grauslich eingebauten Antennensystemen zusammenhängen.

Auch dazu finden Sie hier einige Anregungen.

Und natürlich hält auch die Informationstechnologie in

Form von busgesteuerten Systemen

Einzug ins Wohnmobil und mit ihr Tabletts, Smartphones und alle anderen

Empfangsgeräte. Auch die Bedienung der Heizung, das Ablesen der Batterieladung

oder der Füllstände von Frisch- und Abwasser erfolgt heute schon über eine

Bluetooth Anbindung und das

vielgeliebte Smartphone. Ins Internet geht man gerne über das WLAN des

Campingplatzes. Nichts liegt deshalb näher als alles über ein WLAN-Netz

zusammenzufassen. Ganz einfach ist das aber leider nicht! Auch hierzu eine

Einführung.

Alarmanlagen und Rauch-

bzw. Gasmelder

Antennen für

UKW/FM, DAB+ und DBV-T, bzw. Empfangsverbesserung durch optimale Montage

Internet

& WLAN im Wohnmobil, verschiedene Möglichkeiten

CI-Bus, LIN-, SDT-, TNI-,VBS2-,-CM oder N-Bus im Wohnmobil

Alarmanlagen und

Rauch bzw. Gasmelder

Eine Alarmanlage ist für Wohnmobilfahrer eine überdenkenswerte Anschaffung. Sie

sollte aber auf jeden Fall mit einer Wegfahrsperre kombiniert sein, falls diese im Basisfahrzeug noch nicht eingebaut ist.

Die Systeme bestehen aus eine Zentralbox, an die verschiedene Bewegungsmelder Öffnungs- oder

Gasmelder angeschlossen werden.

Je nach Schärfungsart (Schalter oder Fernbedienung) reagieren die Alarmeingänge verzögert um dem Fahrer Zeit zur Entschärfung zu

geben, bei anderen gibt es unverzögerte und verzögerte Meldungsanschlüsse. Ein verzögerungsfreier Alarm ist z.B. für einen

Überfall- "Panikalarm“ mit Bettauslöser sinnvoll.

Wird ein Alarm ausgelöst erfolgt dieser akustisch über ein Signalhorn und/oder

optisch über die Warnblinkanlage. Gesetzlich vorgeschrieben müssen der

intervallartige Alarmton nach 28 sec. und der optische Alarm der Warnblinkanlage

nach 5 Min. wieder erlöschen. Potentialfreie Schaltausgänge können bei

Alarmauslösung weitere Signalmethoden wie z.B. GPS-Tracker, SMS oder ähnliches

ansteuern.

Für die individuelle Auswahl gibt es verschiedene Kriterien:

1. Einbruchschutz durch Innenraumüberwachung, dann muss diese aber abgeschaltet

werden wenn man sich im Fahrzeug aufhält.

2. Einbruchschutz durch Außenüberwachung und Überwachung aller Türen, Fenster und Stauraumklappen

3. Einbindung der internen CAN Bus Technologie mit Türschaltkontakte und Wegfahrsperre

4. Einbindung von Ortungs- und Meldesystemen

5. Einbindung von Abschaltsystemen (Motorstop)

6. Einbindung von Rauch und Gasmeldern

Das sind erst mal verschiedene Anforderungen, Technologien

und Massnahmen die man kombinieren kann aber situativ dann getrennt abschalten können muss.

Verteter eine ausbaubaren Alarmanlage ist z.B. die Fa. Thitronik

mit WiPro III oder der reine Einbrecherschreck CaraWarn.

Zauberworte zur Auswahl sind: Wegfahrsperre per Fernsteuerung, Panikalarm mit Bettauslöser, Fremdfeldschutz,

Kopierschutz gegen eine Replay-Attacke, Rollcode für die Fernbedienung der ZVS, Schutz gegen Störsender

(Jammer), Kabelsabotage, Nachtfunktion für geöffnete Fenster, Kontaktmelder,

Funkkontaktschalter, Schutz gegen Fremdmagnetfeldern, Funkkabelschleifen,

Ultraschall-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungsmelder,

Radar-Bewegungsmelder, Infraschall-Bewegungsmelder, Vibrations- bzw.

Gravitationssensor, SMS Benachrichtigung um nur einige zu nennen.

Die

heutigen Anlagen sind mit wenig Aufwand zu installieren, die Zentraleinheit wird

an der OBD-Schnittstelle eingesteckt, Fensterkontakte gehen über Funk an die ZE.

Die „Tür offen“ „Hupe an“ Infos/Befehle etc. kommen über den CAN-Bus und für den

Alarm wird die Chassishupe verwendet. Die Anlagen werden über Fernbedienungen

oder die Zentralverriegelung geschärft bzw. entsperrt (CAN-Bus fähig), oft sind

auch noch die Schlösser der Aufbautür und der Stauraumklappen mit einbezogen.

Leider sind die Signale der Original Fiat-, Citroen-, Peugeot- bzw. Iveco

Schlüssel für die ZV nicht verschlüsselt und damit grundsätzlich ein Einfallstor für eine Replay Attacke.

Wird dieses Signalübertragung nicht gesichert hilft auch die beste Alarmanlage nichts.

Alle Alarmanlagen wurden von menschlichem Erfindergeist entwickelt und

können damit auch durch menschlichen Problemlösungsgeist überwunden werden.

Die Magnete der Fensterkontakte können mit einem Magneten geschlossen gehalten

werden, das Gegenmittel heißt Fremdfeldschutz.

Der Öffnungs/Entschärfungscode des ZVS kann in der Übertragung vom Einbrecher

abgefangen und kopiert werden, die Sicherheit dagegen heißt

Kopierschutz gegen eine Replay-Attacke und wechselnder

Rollcode für die Authentifizierung (bei Fiat erst mit BJ 2019 realisiert). Die Funksignale der

drahtlosen Kontakte können gestört werden, der Schutz dagegen heißt Schutz gegen Störsender (Jammer).

Wird die Anlage direkt in die OBD-Buchse eingesteckt genügt ein beherzter Griff und die Anlage ist schlichtweg tot,

das ist dann

Kabelsabotage! Soll ein Fenster nachts geöffnet bleiben um frische Luft ins Schlafzimmer zu bringen benötigt man eine

Nachtfunktion für die Fenster

Übrigens: Die Heckleiter hoch, das Heki eintreten und der Einbrecher ist drinnen, trotz Alarmanlage und Heosolution Tür- und Fenstersicherung!

Thitronik hat z.B. als Zündschlüsselersatz ein kleines, wasserdichtes und berührungsloses NFC -Modul mit Sicherheitslevel 2 entwickelt.

Der Empfänger ist eine batteriebetriebene, selbstklebende Elektronikbox, die innen an Seitenwand

oder Fenster geklebt wird und mit allen WiPro III Anlagen kompatibel ist.

Achtung: Nicht vergessen darf man aber bei allen Anlagen den Stromverbrauch, der liegt für diesen stillen Verbraucher typabhängig zwischen

0,01 und 0,03A.

In drei Monaten Winterpause summiert sich das auf ca. 65 Ah!!

Bei den anschließbaren Meldern kann man verschiedene Typen wählen, die jeweils ihre

spezifischen Vorzüge und Nachteile haben:

-

Kontaktmelder als Türkontakt- , Magnet- oder Funkschalter

-

Ultraschallsensoren, Infraschallsensoren, Infrarotsensoren und Radarsensoren.

-

Vibrations- bzw. Gravitationssensoren

-

Rauch-, CO- und Narkosegasmelder

Kontaktmelder

in Türen, Fenstern, Motorhaube und Stauraum:

benötigen als drahtgebundene Version eine aufwändige Verkabelung, vor allem wenn

man nicht nur Fahrer/Beifahrertüre, sondern auch Aufbautüre, Fenster und

Stauräume absichern will. Sie sind aber relativ sicher gegen leere Batterien,

Fremdfelder und sporadische Fehlauslösung.

Für Fenster und Stauraumklappen

gibt auch Magnetschalter die über ein Funknetz mit der Alarmanlage verbunden

werden. Die Funkkontaktschalter benötigen aber Strom, und zwar von Batterien die leider nicht ewig halten.

Außerdem können sie mit Fremdmagnetfeldern und Jammern in der Funktion behindert werden.

Für die Absicherung der Fahrräder auf dem Heckträger oder einer mobilen SAT-Antenne gibt es Funkkabelschleifen.

Ultraschall-Bewegungsmelder:

Er ist relativ einfach einzubauen und benötigt wenig Verkabelung. Bewegungen von

Körpern werden erfasst und lösen den Alarm aus. Bei Wohnmobilen ist allerdings

die Montageposition nicht einfach zu bestimmen. Bei den Alkovenmodellen gibt es

den Fahrerraum und den Aufbau mit separatem Bad bzw. Schlafraum, dazwischen sind

Wintervorhänge, Türen, seitliche Einbauten, Kopfstützen etc. Bei

vollintegrierten Aufbauten muss man das Hubbett beachten. Es gibt also viele

tote Winkel und es ist sehr schwer, die gesamte Länge zu überwachen. Auch nachts

ist die Anlage nur bedingt als Überfallalarm einsetzbar, da man sich im Bett

bewegt. Anlagen mit Bewegungssensoren benötigen also ein programmierbares

"Nachtfunktionsfenster" das die Sensoren abschaltet.

Infrarot-Bewegungsmelder:

Er berwacht das Wärmebild eines Raumes. Bewegungen von Wärmequellen werden erkannt und es wird Alarm ausgelöst.

Wie bei einem Ultraschallmelder ist es aber schwierig eine Montageposition zu finden die Wohnraum und Fahrerhaus erfasst.

Eine Infrarotanlage hat aber den Vorteil, dass es keine Fehlalarme durch sich bewegende Vorhänge etc. gibt, da

diese ja keine Wärmestrahlung abgeben.

Wenn allerdings bei hochsommerlicher Hitze die Innenraumtemperaturen auf über 30°C

ansteigen, ist die kleine Temperaturdifferenz zwischen der Körper- und der

Umgebungstemperatur für eine eindeutige Infraroterkennung zu gering. In diesem

Fall bleibt die Anlage leider ruhig.

Radar-Bewegungsmelder:

Hier arbeitet der Sensor mit Radarstrahlen nach dem Dopplerprinzip. Sie lösen

bei Bewegungen innerhalb der Radarkeule aus. Es gelten aber generell die

gleichen Einschränkungen wie bei dem Ultraschall- bzw. Infrarotmelder.

Infraschall-Bewegungsmelder:

Er hat diesen Nachteil nicht. Hier wird mittels eines Raumvolumensensors

den Infraschall erfasst, der z.B. von Türen oder Fenstern erzeugt wird, wenn sie

bei einem Einbruch ruckartig geöffnet werden. Dadurch kommt es zu einer

signifikanten Veränderung der Luftdruck-Verhältnisse im gesicherten Bereich.

Aber auch hier sind aufgrund des Messprinzips bei Windböen oder Gewitter

Fehlauslösungen so gut wie sicher.

Viele Alarmanlagen haben auch einen Vibrations-/

Gravitationssensor eingebaut, der Wagenbewegungen

beim Abschleppen, Aufbocken oder Betreten erfasst und dann einen Alarm auslöst.

Informationen über die unterschiedlichen Wirkungsweisen der Alarmanlagen und deren Sensoren, ein klares

Anforderungsprofil und eine saubere Planung sind deshalb für die Gesamtfunktion sehr wichtig.

Der Einbau gibt einem dann das Gefühl von Sicherheit. Man hat Vorsorge getroffen und das ist gut.

Wir sind aber in den mittlerweile über 40 Jahren nie belästigt und nur einmal bestohlen worden, obwohl wir überwiegend

nicht auf Campingplätzen standen. Man sollte also dieses Thema auch nicht überbewerten.

Eine wesentlich bessere Vorsorge ist in meinen Augen die Wahl des Standplatzes.

Bei teureren Anlagen bekommt man bei einem Einbruch sogar eine SMS aufs Handy. Die Geräte werden dafür vom Benutzer mit einer

SIM Karte bestückt.

Bei Prepaid Karten muss man darauf achten das diese für SMS Roaming frei geschaltet und mit Guthaben versehen ist.

Bei vielen Prepaid-Karten wird das Guthaben vom Provider alle 6 Monate reduziert (versteckte Grundgebühr) und bei

einer "Inaktiv"-Dauer von 12 Monaten sogar abgeschaltet. Ob der Status "inaktiv" schon beim Einloggen oder erst beim Verbindungsaufbau beendet ist,

ist eine Frage an den Provider wert. Diese Problematik gilt für alle GPS/GMS Tracker und

auch für alle statusmeldenden Systeme wie z.B. die i-Net Box von Truma.

Und Achtung: Alle diese SIM Karten arbeiten im 2G Netz. Dieses wird aber in absehbarer Zeit (2021-2022)

zugunsten des 5G Netzes reduziert und dann abgeschaltet.

Fahrzeugortung per GPS-Tracker sind eine Möglichkeit über Standortveränderungen (per GPS oder Funkzelle),

Erschütterungssensor oder Stromtrennung Alarm auszulösen, das Wohnmobil zu finden und sogar außer Betrieb zu setzen wenn es gestohlen wurde.

Sie ermitteln den Standort mit Hilfe des GPS-Systems und senden bei Standortveränderungen sogar eine SMS mit Positionsdaten an das Handy.

Die Genauigkeit liegt zwischen 3m und 20m. Mit der entsprechenden Software kann man sogar die Route auslesen und auf dem PC verfolgen.

Hersteller hier sind z.B. Thitronik mit Profinder und Caratec. Für den Profinder gibt es in Kürze eine

App, damit kann man alle Befehle und Daten direkt steuern.

Aber auch hier muss für die Positions-, Alarm- oder Stausmeldung eine SIM-Karte (2G??) eingelegt, aufgeladen und frei geschaltet sein.

Der Tracker muss so installiert werden dass freie Sicht zum Himmel besteht, also am besten auf dem Dach, unter Dachluken oder Entlüftungshutzen.

Ein preisgünstiger Tracker ohne Li Batterie benötigen einen Stromanschluss und ist damit in der Winterpause

ein echter "stiller Verbraucher". Teuer Tracker arbeiten mit einer Li Batterie und sind damit ca. 2-4 Jahre betriebsbereit.

Nicht verwechseln sollte man die GPS Technologie mit einem GSM-Tracker. Dieser benötigt zur Ortung ein Mobilfunknetz

und ermittelt den Standort über die eingeloggte Funkzelle und ist damit erheblich ungenauer (100m-1Km).

Bei manchen Geräten sind beide Funktionen integriert, andere haben zusätzlich

einen SOS-Knopf oder man kann sie an eine Alarmanlage anschließen.

Aber außer Alarmanlagen gibt es auch

mechanische Einbruchssicherungen, die man in Erwägung ziehen kann.

Einbruchshemmende bzw. diebstahlhemmende Vorrichtungen sind:

-

zusätzliche Innen-Schlösser für Fahrer- und Beifahrertüren oder Öffnungssicherung mittels Zugkette oder Sperrstange von innen

-

Park-, Schaltungs- oder Lenkradkrallen oder Absperrstangen

-

zusätzliche Schlösser oder Klappbügel für die Wohnraumtür.

-

verriegelbarer Edelstahl-Aufsteckprofil für Ausstellfenster .

-

fixierbare Teleskopstangen für Schiebefenster.

-

Fahrzeugtresore bzw. Mobil-Safe.

Alle Lösungen sind aber abhängig von Chassis und Aufbau. Sie sollten sich daher von den

Anbietern beraten lassen.

Eine interessante Alternative ist auch

CaraWarn. Hier

wird ein Ultraschallsensor zusammen mit einer Power-LED-Flashleuchte

installiert. Eine kleine Zentralbox mit einer "Aktiv-LED" und Summer wird in

Bettnähe installiert. Die Anlage reagiert in zwei Schritten. Nähert sich jemand

dem Eingang und bleibt dort stehen, reagiert die Power-LED mit Blitzlicht.

Einbrecher und neugierige Tiere sollten damit verscheucht werden. In der zweiten

Stufe (mehr als zwei Minuten Erfassung) wird der Summer in Bettnähe aktiviert

und weckt die Insassen. Die Anlage kommt ohne Fernbedienung aus, kann immer

aktiv bleiben und erzeugt keinen akustischen (Fehl)-Alarm, der nach 28 Sek

beendet werden muss.

Oder man baut mit einfachen Mitteln wie

einer Blink-LED und Fensteraufklebern eine Pseudo Alarmanlage ein und einem

alten Rauchmelder eine Überfall/Panik Alarmanlage.

Aber ganz ohne

Technik geht es auch:

Stellen Sie einen großen gebrauchten Hundenapf neben den Eingang und befestigen

eine kräftige alte Hundeleine am Einstieg. Das schreckt ab.

Auch Narkosegas bzw. Gaswarner

und Rauchmelder sind in diesem Sinne

Alarmanlagen bzw. anschließbare Sensoren und fallen unter dieses Thema.

Gasmelder erfassen über einen Gassensor, wenn sich im Wagen Konzentrationen bestimmter Gasarten bilden. Die meisten

Narkosegase sowie die Heizgase Propan und Butan sind schwerer als Luft und sammeln sich deshalb am Boden. Kohlenmonoxyd,

das leichter als Luft ist, steigt an die Decke.

Montageorte sind also:

-

Propan-/Butan-/Narkosegasmelder:

30 cm über dem Boden installieren, sind schwerer als Luft

-

CO2-Gas-Melder (Kohlendioxyd):

30 cm über dem Boden installieren, ist geringfügig leichter als Luft

-

CO-Gas-Melder (Kohlenmonoxyd):

in Liege/Sitz Kopfhöhe montierenist geringfügig leichter als Luft

-

Rauchmelder:

an der Decke anbringen

Für Propan-/Butan-/Narkosegas kann man den

Funktionstest mit einem handelsüblichen Gasfeuerzeug durchführen, indem man ein

bisschen Gas vor dem Sensor ausströmen lässt, der Gaswarner muss dann

ansprechen. Gute Gasmelder werden mit einem Regler kalibriert (Siehe BDA).

Achtung:

Da die Gaswarnsysteme immer aktiv sind, benötigen sie einen Ruhestrom zwischen 0,03 bis 0,1A und belasten damit als „stiller

Verbraucher“ die Batterie. Man sollte sie daher vor Verlassen des Wohnmobils abschalten.

Mehr über die Funktion von Alarmanlagen, der anschließbaren Melder und Rauch bzw. Gasmeldern finden Sie

im Buch ABC rund ums Wohnmobil.

Eine einfache Alarmanlage zum Nachbau finden Sie unter dem Thema Do it yourself.

Antennentechnik für UKW/FM, DAB+ und DBV-T am Wohnmobil,

Verbesserung der Empfangsleistung

Bei heutigen Wohnmobilen werden immer mehr Klagen über

die Empfangsqualität der eingebauten Radioempfänger laut. Ich möchte deshalb hier einmal ein paar Worte zu dem wichtigsten Empfangsteil,

der Antenne und ihrer Installation sagen.

Zuerst einmal: Eine gute Außenantenne ist der beste Empfänger, denn was schlecht empfangen wird kann nicht gut wiedergegeben werden!

Und jetzt ein paar Grundlagen, zum besseren Verständnis, vereinfacht dargestellt:

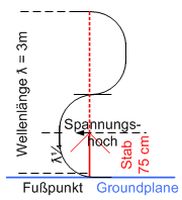

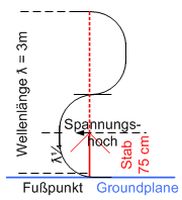

Ein Radiosender sendet auf einer bestimmten Frequenz, nehmen wir als praktisches

Beispiel einen UKW/FM-Sender bei 100 MHz. Diese Frequenz kann man auch als Welle

mit einer bestimmten Länge darstellen. Bei 100 MHz ist die Wellenlänge 3m. Eine

UKW-Radioantenne hat die beste Empfangsleistung, wenn sie auf diese Wellenlänge (=Frequenz) abgestimmt ist.

Für UKW/FM würde dies eine Wellenlänge von 3m erfordern. Da man aus der Antenne aber

die maximale Antennenspannung (Scheitelpunkt der Welle) erhalten möchte greift man diese am besten am

Lambda ¼ Punkt ab. Damit benötigt man für UKW FM nur noch eine

Antennenstablänge von ca. 75

cm und erhält damit die größtmöglichste Antennenspannung bei kurzer Bauform.

Für UKW/FM würde dies eine Wellenlänge von 3m erfordern. Da man aus der Antenne aber

die maximale Antennenspannung (Scheitelpunkt der Welle) erhalten möchte greift man diese am besten am

Lambda ¼ Punkt ab. Damit benötigt man für UKW FM nur noch eine

Antennenstablänge von ca. 75

cm und erhält damit die größtmöglichste Antennenspannung bei kurzer Bauform.

Für DAB+ beträgt die Stablänge bei Lambda ¼ ca. 37 cm und für DBV-T ca. 22 cm.

Diese Abmessungen gelten für optimale Abstimmung, aber man erhält auch im DAB+

Bereich mit eine 75cm langen Stabantenne außen eine bessere Empfangsleistung als

mit einer abgestimmten DAB+-Scheibenantenne innen.

Die Länge des

Antennenstabes

sagt aber nicht unbedingt etwas über die Länge des darin verbauten

Antennendrahtes aus. Man kann ja die 75 cm Antennendraht in der Mitte knicken

und dann die 37 cm um den Glasfiberstab wickeln.

Die Antenne benötigt aber noch ein Gegengewicht, eine Reflexionsmasse, die gute, alte Erde. Auf Neudeutsch

heißt dies „Groundplane“, also Grundantenne. Die sollte maximal genau so groß

sein wie die Stablänge, also für UKW/FM ca. 75 cm.

Bei einer Blechkarosserie

ist das kein Problem, die Blechhaut ist genügend Gegengewicht. Bei einer nicht

leitenden GfK-Außenhaut sieht es aber schon anders aus. Hier muss man die Erde

mit einem Blech-Gegengewicht simulieren. Wichtig ist hier nicht das Material

Stahl/Kupfer/Alu, sondern die direkte Montage des Antennenfußes in der Mitte der

Groundplane. Da ein Antennenstab eine Rundempfangscharakteristik hat (in alle

Richtungen gleich gut), sollte auch die Groundplane eine runde Platte mit einem

Durchmesser von 40 bis 75 cm sein. Die Kabelabschirmung, die am Antennenfuß angelötet ist und mit

der Radiomasse verbunden ist, ist dafür nur ein minderwertiger Ersatz.

Eine

andere Möglichkeit sind vier Edelstahldrähte, je nach Empfangsbereich ca. 45-75

cm lang mit ca. 2 mm Durchmesser, die in alle vier Richtungen auf dem Dach oder

sogar im Dachschaum verlegt werden. Die vier Enden werden dann mit der Masse des

Antennenfußes verbunden.

Gebräuchliche Antennenstablängen bei Vertikalantennen sind Lambda ½,

Lambda ¼ und Lambda 5/8. Hier einmal die für den Camper wichtigsten

Frequenzen mit den entsprechende Wellenlängen bzw. Antennenstablängen bei Lambda

¼:

Rundfunk UKW 100 MHz

= 75 cm

Rundfunk DAB+ 174 - 230 MHZ = 37 cm

DBV-T, TV & RF 470 - 690 MHz = 14 cm

GSM Mobilfunk LTE 700 - 900 MHZ = 10 - 8 cm

1,5 - 2,6 GHZ = 5 - 2,8 cm

WLAN

2,4 GHz = 3,1 cm

5 GHz =

1,5 cm

Für die Antennenlänge wurde für die Lambda ¼ Werte die

Frequenzbandmitte zu Grunde gelegt.

Als

richtungsunabhängiger Antennenstandpunkt eignet sich das Wohnmobildach. Es ist

nach allen Empfangsseiten offen.

Aus optischen und Designgründen werden die Antennen aber oft im Fahrzeugspiegel

versteckt oder als Scheibenantenne hinter die Windschutzscheibe geklebt. Das ist

suboptimal!. Im Rückspiegel versteckt wird durch die Fahrzeugkarosserie die

gesamte andere Empfangsseite abgedeckt, das gleiche gilt für die

Scheibenantenne. Die Sender links, rechts und von hinten werden abgedeckt.

Sowohl Rückspiegelantennen als auch Scheibenantennen besitzen keine direkte

Groundplane am Antennenfuß sondern nur eine Masseverbindung über das, meist

nicht auf die Wellenlänge abgestimmte, Antennenkabel. Aus diesem Grund sind

selbst durchgeführte Längenänderungen an Antennenkabel aus abstimmtechnischer Sicht

problematisch. Stecker abschneiden, verkürzen bzw. verlängern, wieder zusammenlöten ist nicht

alles! Am Besten wäre eine Antennenkabellänge die ein Vielfaches von Lambda ¼

darstellt, also für eine gut abgestimmte DAB Antenne z.B. 1,85m oder 3,7m.

Alle bisherigen Aussagen gelten für „passive“ Antennen, also reine

Antennen ohne Verstärker. Bei „aktiven“ Antennen, also mit Verstärker kann man

eine Antenne nicht mehr für alle drei Bereiche benutzen, es sei denn dies ist

speziell in den technischen Daten vermerkt. Die aktiven Antennen haben aber

meist eine kleinere/kürzere Bauform und sehen gefälliger aus. Technisch gesehen

ist der reine Antennenstab wesentlich kürzer, wird aber mit einer sogenannten

Verlängerungsspule auf Lambda ¼ verlängert. Das passt zwar die Antennenlänge an die

Wellenlänge an, aber mit der verkürzte Bauform werden weniger Wellen empfangen,

die Empfangsleistung ist also geringer. Um dieses Manko auszugleichen verstärkt

ein eingebauter Verstärker die geringere Antennenleistung wieder auf ein

verwertbares Maß. Leider wird aber bei analogen Sendeformen (UKW/FM) auch das

Rauschen verstärkt. Bei den digitalen Sendeformen (DAB+, DBV-T) gibt es kein

Rauschen, aber es gibt Störungen. Diese werden zwar über eine Fehlerkorrektur

beseitigt, aber wenn die Fehlerkorrektur zu oft stattfindet wird der Sender als

„nicht empfangswürdig“ stumm gestellt.

Da alle aktiven Antennen einen

internen Verstärker haben, benötigen sie auch eine Versorgungsspannung. Für die

Zuführung dieser Spannung gibt es drei Wege:

-

Eine separate 12V Leitung aus der Antenne, die entweder an der Chassis-Stromversorgung oder

an einem extra Pin des Autoradios aufgelegt ist.

-

Eine externe Phantomeinspeiseweiche, welche eine 12V-Versorgung über eine Weiche in das

Antennenkabel einspeist.

-

Eine, im Radio eingebaute, Phantomeinspeiseweiche, welche durch das Radiomenü an- bzw. abgeschaltet werden kann.

Diese, durch das Radiomenü, einschaltbare

Speisespannung ist bei nachträglich eingebauten Empfängern oft auch ein Problem

mangelnder Empfangsleistung. Bei einigen Radios taucht z.B. der Punkt „Antenna Aux Pow.

=ON“ ganz am Anfang bei der Grundeinstellung auf und dann, ohne Reset, nie

wieder. Der Antennenverstärker hat dann keinen Strom und ist inaktiv. Nur die

stärksten Ortssender schlagen dann noch durch!

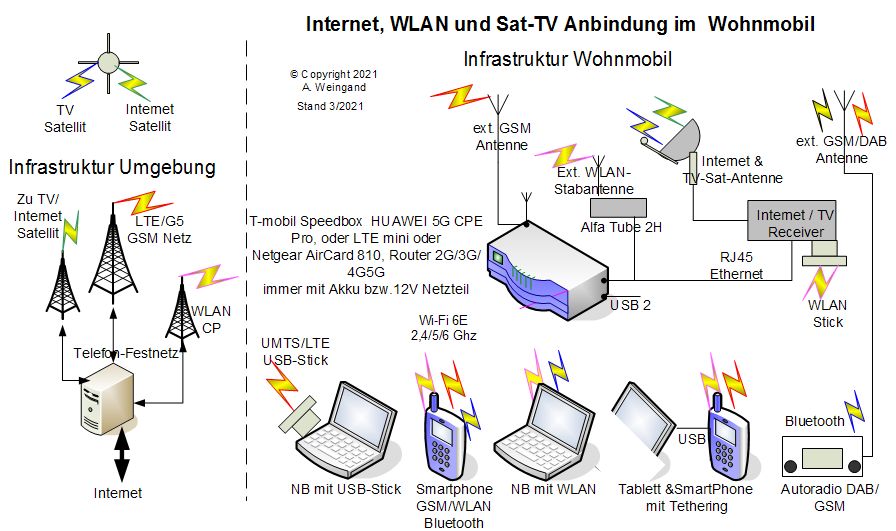

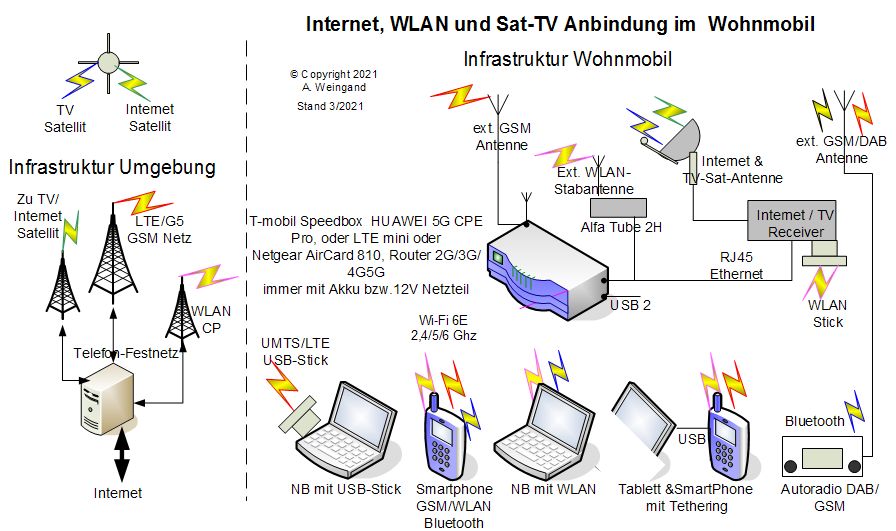

Internet & WLAN im

Wohnmobil:

Zweck der ganzen Übung ist es, das Internet ins Wohnmobil zu bekommen.

Bei der heutigen Technologie ist das eigentlich kein Thema mehr, mit dem

Smartphone ist das ganz einfach. Ist mann/frau der einzige der das möchte genügt das

eigene Smartphone. Hat man aber Partner und Kinder dabei wird es sehr schnell

eng mit dem Download. Wenn dann auch noch das TV-Gerät durch das Tablett ersetzt werden

soll steigen die Anforderungen an die Übertragungsgeschwindigkeiten bzw. Bandbreiten rapide.

Die grundsätzlichen Möglichkeiten:

1. Direkt mit dem Smartphone, Notebook, Tablett über einen WLAN-Zugang des Campingplatzes (Access point, Hotspot).

2. über Smartphone und das LTE/UMTS/GPRS Mobilfunknetz

3. über NB/Tablett und einen zusätzlichen UMTS/LTE-Stick

4. vom NB über ein Smartphone mit Tethering Funktion ins WLAN oder UMTS/LTE-Netz.

5. für mehrere Geräte gleichzeitig über einen LTE WLAN-Router bzw. moving Hotspot, oder

6. eine Internet-Sat-Verbindung direkt über einen Satellit, TV/Sat Receiver und Ethernetausgang, bzw. eventuell einen weiteren WLAN-Router, zum Notebook.

Zu den Mobilfunknetzen UMTS/LTE5G zuerst einmal eine alte Grundregel der

Fernmeldetechnik:

Netze bestehen hauptsächlich aus zusammengebundenen Löchern!

Und eine zweite Erfahrung von mir: Je schöner und einsamer die Landschaft, um so grobmaschiger ist das Netz!

Die von den Providern angegebenen Netzgeschwindigkeiten sind in Ballungsgebieten sicherlich

richtig, auf dem Land oder dem schön gelegenen Campingplatz müssen sich viele Nutzer die Bandbreite teilen und

bekommen deshalb nur Anteile.

Der WLAN-Zugang ist sicherlich der einfachste und meist auch der günstigste Weg ins Internet.

T-Mobile und McDo bietet allen Gästen von McCafé einen Internetzugang an. Auch im Ausland gibt es genügend Möglichkeiten,

seine Emails abzurufen oder im Internet zu surfen, man muss halt in ein Cafe, eine Bibliothek, etc.

Auf den Campingplätzen ist heutzutage überall ein WLAN installiert, allerdings ist der Zugang nicht kostenfrei und oft nicht von allen

Plätzen erreichbar. Durch die Vielzahl der Benutzer ist die verfügbare

Geschwindigkeit leider sehr oft hundsmiserabel!

Benutzt man den WLAN-Zugang des Campingplatzes, benötigt man einen CP-Account. Den gibt es manchmal frei, meist aber auf Stundennutzung (2/5/24/48) gestaffelt.

Eine sehr gute Möglichkeit, vor allem wenn man mit Kids unterwegs ist, ist ein LTE/G5 WLAN Router wie z.B. die

Speedbox. Sie unterstützt die 2G, 3G, 4G und 5G Technologie und wird auch

mit Anschlussmöglichkeiten für externe Antennen angeboten.

Seit Neuestem (2015) wird von Euramobil auch ein "moving Hotspot" angeboten, eine zigarettenschachtelgroße Box mit zwei externen

(Klettbandmontage) MIMO-Antennen. Die Box verbindet sich mit dem 4G-LTE Netz und stellt dann bis zu 8 Endgeräten einen WLAN-Zugang zur

Verfügung. Aktiviert und bezahlt wird der Zugang über, bei Euramobil buchbare, 1 oder 7 Tages Flatrate. Die Box kann auch in jeden anderen

Pkw mitgenommen werden.

Eine konkrete Möglichkeit ist z.B. diese:

Ein "Import"-Router

Teltonica RUT950, mit einer Stromaufnahme von 0,3A und einem großen

Eingangsspannungsbereich von 9~36 V. Anschlussmöglichkeiten: zwei Sim-Slots,

MIMO-WLAN und MIMO-LTE sowie vier LAN-Ports (RJ45). Dazu noch eine Außenantenne

(Stabantenne 9-12 dB) für UMTS/LTE sowie ein langes Antennenkabel.

Um fremde

WLAN-Netzwerke, insbesondere von Stell-/Campingplätzen als zweites WLAN,

einzuspeisen sollte man dafür noch ein kleines Zusatzteil, die Alfa Tube 2H,

gönnen. Damit kann man das externe WLAN als zweites internes WLAN einzuspeisen.

Der kleine WLAN-Empfänger, der mit einer Antenne nach Wunsch ausgerüstet wird

und damit eventuell auch die Antennensignale verstärkt, setzt das CP-WLAN in ein

natives TCP/IP Netzwerk um. Dieses TCP/IP Protokoll wird dann über ein normales

Netzwerkkabel in den Router, LAN-Port 4 (WAN), eingekoppelt. Die

Spannungsversorgung der Tube erfolgt über das Netzwerkkabel mittels eines

PoE-Adapters (12V).

Einer der Vorteile dieser Lösung ist, dass man auf

Plätzen mit nur einem sichtbaren Gerät in das zur Verfügung gestellte Netz geht.

Insbesondere auf Plätzen, für die man pro Gerät gegen Gebühr freigeschaltet

wird, ist das schon ein Vorteil.

Eine weitere Möglichkeit von unterwegs mit einem Notebook oder Tablett ins Internet zu kommen, ist derzeit sicherlich ein

UMTS/LTE-Stick

mit einer entsprechend freigeschalteten SIM Karte auf Flatrate-Basis. Achten Sie beim Kauf des USB-Sticks auf die Möglichkeit

eine externe Antenne anzuschließen. Allerdings haben viele Tabletts aus Platzgründen meistens keinen USB-Anschluss mehr.

Eine andere Möglichkeit von unterwegs ins Internet zu kommen, ist natürlich ein UMTS/LTE/G5-Smartphone mit einer

entsprechend frei geschalteten SIM Karte auf Flatrate-Basis.

Ein Smartphone mit Tethering (Internetfreigabe) Einstellung kann als Modem für ein Notebook, Tablett oder Notepad benutzt werden.

Deren Anbindung an das Smartphone erfolgt dann via Bluetooth, WLAN oder USB. Haben Sie ein iPhone, müssen sie auf dem angeschlossenen

Windows-PC noch iTunes installieren.

Allerdings muss auch der Mobilfunkvertrag (die SIM Karte) Tethering erlauben. Einige SIM-Karten gestatten es nicht, das Smartphone als

Modem zu verwenden.

Sie können allerdings auch Ihr Smartphone als mobilen Hotspot verwenden.

Ein Vorteil dieser Methode ist, dass mehrer (Familien)-Geräte diesen mobilen Hotspot gleichzeitig als Zugang zum Internet

verwenden können.

Legen Sie dazu in den persönlichen Einstellungen fest, dass das Smartphone als "persönlicher Hotspot" arbeiten soll.

Das Smartphone vergibt dann einen WLAN-Schlüssel, der die zugreifenden Geräte dann autorisiert. Mit dieser Lösung teilen Sie

allerdings wieder die Kapazität Ihres Zugangs mit den anderen Usern dieses Hotspots. Was das heißt merken Sie spätestens wenn ihre

Kids Online War Gate mit den daheimgebliebenen Schulkameraden spielen.

Eine weitere

Möglichkeit zur Verbindung von Smartphone und TV ist Mircast

(ähnlich wie ApplesAirCast). Miracast erlaubt es mobilen Geräten, Videos von bis zu

1080p

(

Full HD) mit

5.1-Surround-Sound sicher zu einem kompatiblen Anzeigegerät zu

streamen. Streaming ist klar der neue Trend, aber

Streaming via Smartphone oder Hotspot hat auch seine Nachteile:

-

Nicht an allen Orten in Europa ist ein LTE-Netz verfügbar

-

Einige Sendungen (Fußball) haben „geoblocking“, in Deutschland geht, es in Italien halt nicht.

-

Die Auslands Prepaid SIM hat eine „nicht Deutsch IP“, eventuell blockt diese IP bestimmte Inhalte.

Sollte einem das Bild zu klein sein, kann man an Notebook/Smartphone einen LED-Beamer mit HDMI oder

USB-Verbindung anschließen und den Film im Kreise der Familie auf eine Leinwand werfen.

Achtung:

Bevor Sie Ihr Smartphone als Modem oder mobilen Hotspot einrichten, prüfen Sie bitte Ihren Vertrag.

Vor allem im Ausland kann das Ganze zur Kostenfalle werden!

Und Achtung: Smartphone, Tabletts und Notebook sind meistens so

konfiguriert, dass sie bei WLAN-Anbindung anstehende Updates ohne Rückfrage

herunterladen. Dies kostet Zeit und Geld. Schalten Sie diese Features auf allen

angebundenen Geräten ab!

Bei allen

dargestellten Möglichkeiten sollte man aber wissen, dass eine Alu-Außenhaut das Empfangssignal schwächt und damit den Datendurchsatz empfindlich einschränkt

(Stichwort: Blitzschutz wirkt auch in die andere Richtung). Der Router sollte deshalb mit einem Anschluss für eine Außenantenne ausgerüstet sein

damit man zur Verbesserung der Empfangssituation zusätzlich eine externe Antenne benutzen kann.

Man kann natürlich auch den WLAN/UMTS/LTE Stick mit einem USB-Verlängerungskabel durch die Dachluke aufs Dach legen.

Die verwendeten SIM-Karten sollten "SIM Lock frei" sein und noch ein Rat: Benutzen Sie im Ausland nicht Ihre deutsche Karte

sondern besorgen Sie sich eine Pre-Paid Karte im jeweiligen Land. Das ist zwar für Anrufer umständlicher (Rufumleitung auf der

Originalkarte) aber erheblich billiger. Auch bei Wegfall der Roaminggebühren ist Ihr deutscher Telefonvertrag um einiges teurer und

muss eventuell sogar separat fürs Ausland freigeschaltet werden.

Übrigens: Der Datenaustausch vieler Hotspots erfolgt unverschlüsselt und kann von anderen

Hotspotbenutzern eingesehen werden!

Und jetzt zur globalen Komfortlösung, dem Internetzugang via Satellit.

Bei einer Internet-Verbindung via Satellit

benötigt man eine Satellitenschüssel, die mit dem Satelliten über das -Wege-System (senden und empfangen) kommuniziert. Die Schüssel

sollte aufgrund der geringeren Signalstärken einen Durchmesser von mindestens 85 cm haben. Als Empfänger für den Internetsatelliten

benötigt man ein separates iLNB. Für TV genügt ein normales LNB. Man bekommt auch LNBs, die beide Funktionen integrieren, allerdings

erhält man auf TV nur einen Teil der Programme, weil die Internet-Satelliten nur mit horizontaler Polarisation senden.

Wichtig ist die Ausleuchtzone des Internetsatelliten. Ich möchte hier die unterschiedlichen Funkbänder und deren Zonenverteilung

nicht näher erläutern.

Ich fasse für die nichtkommerziellen Verbraucher einfach mal zusammen:

die Anbieter Filiago und

Crystop und von Astra gibt es das „Astra

Connect“ Programm, die Satelliten dafür stehen auf 19,2° und 28,2° Ost.

Für sie ist der Astra 3B im KU-Band auf 23,5° Ost sicherlich der Beste. Er deckt Mitteleuropa bis Süd-Norwegen/Schweden und der Gibraltar

bis zur West-Türkei ab. Bei diesem Satellit sind bei Download (DL) 10 M/Bits/s und beim Upload (UL) 256 kB/s möglich. Weil sowohl

Internet als auch TV beide im KU-Band laufen und die Satellitenpositionen nicht zu weit aus einander liegen, können iNet und TV mit

der gleichen Schüssel aber mit unterschiedlichen LNBs empfangen werden.

Anders als bei dem Empfang von TV-Programmen hat der "Skew-Ausgleich" aufgrund der geringer Sendestärke (UL) eine wesentlich höhere

Priorität. Die Sat-Anlage benötigt also eine automatische Skew-Korrektur.

Natürlich gelten für die Satellitenverbindung die gleichen Bedingungen (und Einschränkungen) wie für den TV-Empfang .

Anbieter für

iNet-Sa-Anlagen sind ten Haaft mit der Oyster Internet HDTV und Crystop mit der Autosat 2S. Auch Teleco bietet eine Anlage an, leider

aber ohne automatische Skew-Nachführung.

Anbieter für den Sat-iNet-Zugang sind Filiago (4 GB für 240,- € €/Jahr) und

IPcopter (4 GB für 399,- € /Jahr. Hier wird allerdings noch eine einmalige Vertragsabschlussgebühr von 249,-€ fällig.

Natürlich kann man die Datenleitung auch für "Voice over IP" Telefonie mit Skype oder anderen Programmen nutzen. Meist wird dafür aber

eine Zusatzgebühr von 120,-€/Jahr fällig.

Der Transmitter/Receiver dient als Modem für die iNet-Signale für den Internetzugang über dessen Ethernet- Ausgang dann

eine Friz-Box oder ähnliches als Router und

WLAN-Access-Point für Notebook, Tablett oder Smartphone angeschlossen werden kann.

Mit den Internet-Anlagen ist natürlich auch der HDTV-TV-Empfang möglich, allerdings meist nicht gleichzeitig zum Internetzugang,

da die Sat-Schüssel dazu auf eine andere Position gestellt werden muss.

Bevor man sich für eine der Lösungen entscheidet, sollte man sich allerdings Gedanken über seine Anforderungen machen. Ist das Ganze

zum Spaß oder steckt ein geschäftlicher Ansatz dahinter? Will man auch "Voice over IP" und Fax! Hat man seine Programme auf dem Gerät

oder stecken die in einer Cloud? Lädt man sich nur Daten aus dem Internet oder speichert man dort große Mengen, z.B. Bilder und Filme?

In Großstädten ist meist kein Satellitenempfang möglich, aber LTE ist hervorragend. In der Bretagne ist der Satellitenempfang gut, aber LTE kann man vergessen. In den Alpen geht man am besten auf einen Campingplatz mit WLAN. Eine ideale

Funk-Lösung gibt es leider nicht, die sicherste Lösung ist halt immer noch Kabel!

Und hier ein

Link

zu einer anderen Webseite in der das Thema aus anderer Sicht

beleuchtet wird.

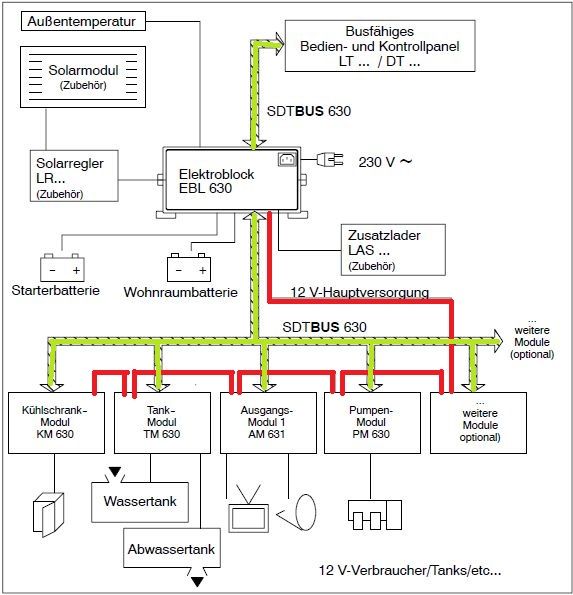

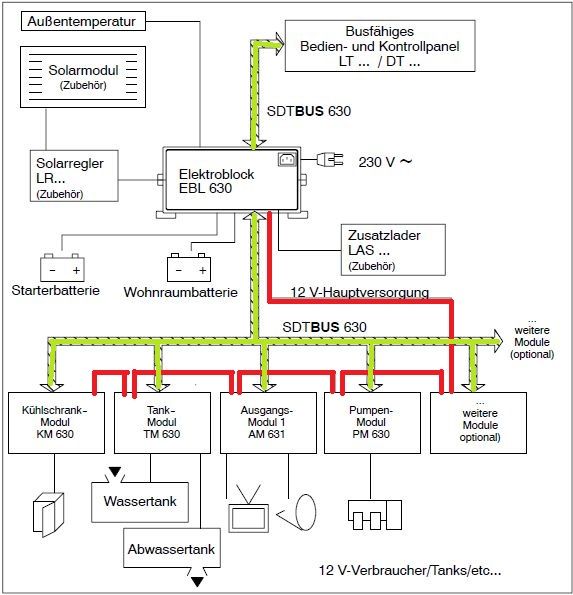

CI-Bus oder andere LAN-Bussysteme:

Der CAN-Bus für das Chassis und LIN-Bus,

CI-Bus, SDT-Bus, TNI-Bus, VBS2-Bus oder CM-Bus oder N-Bus für den Aufbau sind verschiedenen

Bus-Varianten und Möglichkeiten, Steuersignale und Daten für das Fahrzeug

seriell über eine zweiadrige Leitung zu übertragen. Die Bus-Signalleitung ist

dann mit verschiedenen Dekodier- und Ausführungsmodulen verbunden. Mit allen

Bus-Varianten werden Daten und Steuerbefehle für die einzelnen Geräte über eine

Leitung kontrolliert und gesteuert, lediglich deren Geschwindigkeit und ihr

Adressraum sind unterschiedlich. Die Steuerleitungen der Geräte (Slave) sind

ring- oder sternförmig direkt an eine Bus-Controlbox (Master) angeschlossen.

Über Buskonverter können verschiedene Busarten miteinander gekoppelt werden.

Der CAN-Bus (Controller-Area-Network) wird in der

Autoindustrie verwendet und ist seit ungefähr 2006 auch in allen

Transporterchassis zu finden. Über ihn tauschen, mit verschiedenen

Geschwindigkeiten (CAN A,B,C) bis zu 70 Steuergeräte wie z.B. Motorsteuerung

ECM, Bodycomputer, Lichtmaschine, ABS, ESP, Beleuchtungssteuerung, Wegfahrsperre

oder auch die Klimaanlage ihre Daten und Befehle aus. Der CAN-Bus braucht

natürlich Strom, der Ruhestrom beträgt so ca. 0,04A. Wenn der CAN-Bus allerdings

am Fahrzeug Aktivitäten entdeckt wird er die verschiedenen Steuergeräte

"wecken", der Ruhestrom aller Steuergeräte kann dann auf ca. 0,8A ansteigen.

Wenn allerdings das Motorsteuergerät so programmiert ist, dass es schon mal

vorglüht und die Dieselpumpe schon mal Druck aufbaut, weil der Besitzer ja per

Funkschlüssel aufgeschlossen hat, fließen schnell mal 20A, obwohl man nur eine

Landkarte holen wollte.

Über die Standzeit im Winter summieren sich die

0,04A

über 3 Monate locker auf 80-90Ah. Da ist die Startbatterie leer!! Man vergisst

als Wohnmobilfahrer oft, dass so ein Transporter ja für den tagtäglichen

Gebrauch und nicht für Standzeiten von bis zu 4 Monaten konstruiert wurde.

Für weniger anspruchsvolle Aufgaben im Auto

wird der LIN-Bus (Local Interconnect Network), er ist langsamer und hat weniger Adressen als der CAN-Bus.

Mit dem CI-Bus Caravaning Industrie) soll die Bedienung des Reisemobils einfacher und

komfortabler werden, indem zum Beispiel Heizung, Klimaanlage oder die

Stromversorgung über ein zentrales Bedienteil gesteuert werden können. Der

CI-Bus basiert auf dem LIN-Bus, hat aber festgelegte Adressen für alle (bisher

damit ausgestatteten) Endgeräte. Auf Basis des LIN- bzw. CI-Busses sind die

Herstellervarianten wie der SDT-Bus (Hymer, Hobby, LMC, Schaudt), N-Bus

(Schaudt, Dometic) oder der

TNI-Bus (Truma) aufgebaut. Auch Votronic bietet für Hersteller (Wochner)

oder Ausbauer einen eigenen VBS2-Bus zur Kontrolle von verschiedenen Ladern, Gas- und Wassertanks sowie der Kontrolle

einzelner Stromkreise an. Bei all diesen Bussystemen müssen dazu vor die 12V

Versorgung der Systemgruppen sogenannte Hubs (Anschlussmodule) installiert

werden. Die Fa. Reimo vertreibt mit CaraControl ein Abfragesystem auf Basis

eines CM-Buses. Der Phantasie der Hersteller sind keine Grenzen gesetzt,

aber kein Händler oder Wohnmobilfahrer weiß auf welcher Basis und mit welchen

herstellerspezifischen Änderungen die verschiedenen Systeme arbeiten.

Mit Hilfe dieser Bussysteme hält jetzt verstärkt eine

weitere Neuerung Einzug in die Wohnmobilwelt, die Verbraucherverkabelung über

einen 12V-Bus. Die herkömmliche Art der 12V-Verteilung ist ein Netzteil, eine

Sicherung/Verteilerkombination und von dort ausgehend viele einzeln

abgesicherten 12V-Leitungen als Sternverteilung zu den verschiedenen

Verbrauchern.

Um Leitungen (Gewicht) einzusparen und eine elektronische

Überwachung und Steuerung der Verbraucher zu realisieren, ist in vielen neueren

Wohnmobilen, z.B. LMC, Hymer, Wochner oder Hobby, ein 12V-Bussystem verbaut.

Dieses besteht aus einer relativ starken 12V-Leitung, in der an strategisch

verteilten Punkten sogenannte Strom-Hubs mit 12V-Abgängen eingefügt sind. Die

einzelnen Hubs (Ausgangsmodule), an denen die Verbraucher angeschlossen sind,

werden vom Controlpanel mit einer Signal-/Befehlsleitung auf Basis des SDT-Buses

oder VBS2 Buses angesteuert. Dieser überwacht und steuert die 12V-Verbraucher

und u.U. auch deren Bedienfunktionen falls diese darauf konstruiert sind. Auch

die Stromstärke auf dem Hub-Ausgang wird überwacht. Fließt mehr Strom als der

Hub erlaubt, wird der Ausgang aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.

Abhängig vom Hersteller und Anwendung können die Bussignale

entweder auf einer separaten Leitung oder auch auf der 12V-Versorgungsleitung

übertragen und im Empfängermodul wieder getrennt werden. Eine Schwäche dieser

Bussysteme ist der fest zugewiesene Adressbereich, der nachträgliche

Erweiterungen mit Fremd-komponenten unmöglich macht und zusätzliche

System-komponenten nur durch den geschulten Vertriebspartner des Hersteller

eingebaut werden können.

Und hier ein Beispiel wie die Elektroverteilung mit Hilfe des Schaudt SDT-Buses

gesteuert wird:

Rot eingezeichnet ist die 12V-Versorgungsleitung,

grün/gelb die Steuer- und Signalleitung des SDT-Busses.

Interessant ist, dass es vier unterschiedliche Anschlussmodule gibt um

Kühlschrank, Wassertanks, Wasserpumpe und Licht/TV kontrollieren bzw. abfragen

zu können. Das treibt die Ausstattungspreise natürlich ganz nett in die Höhe.

(Quelle: Bild ist aus meiner BDA für das EBL 630)

Um Systeme verschiedener Hersteller bedienen

zu können benötigt man zur Zeit entweder herstellerspezifische Controlpanels

oder Bus-Converterboxen, die z.B. die Bedienung von Truma- und Dometic-Geräten

über ein gemeinsames Panel, Smartphone bzw. Menü/App zu lässt. Die drahtlose

Bedienung ist allerdings nicht Bestandteil eines Bussystems. Dafür benötigt man

ein weiteres Modul, das einen WLAN, GPS-SMS mit SIM Karte und/oder Bluetooth

Anschluss mit entsprechender App zur Verfügung stellt (z.B.Truma iNet Box für die Steuerung der Combi4/6 oder Alde Heizung, Messung des Gasfüllstandes,

Temperaturalarm und Steuerung der Klimageräte), Batteriecomputer oder der Alarmanlagen / GPS Tracker

Thitronik WiPro IIIoder das VE direct WLAN Modul von Victron.

Viele der Geräte werden müssen für die

"Fernabfrage" mit einer SIM-Karte bestückt werden. Hier sollte man allerdings

auf die Feinheiten einer doch eher seltenen Benutzung achten:

Die Prepaid

Karten muss für SMS-Roaming freigeschaltet und mit Guthaben versehen sein. Bei

vielen Prepaid-Karten wird das Guthaben vom Provider alle 6 Monate reduziert

(versteckte Grundgebühr) und bei einer "Inaktiv"-Dauer von 12 Monaten sogar

abgeschaltet.

Achtung:

SIM Karten für SMS arbeiten mit UMTS im 2G/3G Netz. Diese müssen aber in

absehbarer Zeit dem Ausbau zum 5G Netz weichen (2020/21), sicher auch deshalb

weil der SMS Versand stark rückläufig ist. UMTS Tarife/SIM Karten werden von

Telekom, Vodafone und Telefonica nicht mehr angeboten. Der Nachfolger wird LTE

M2M sein, dafür wird aber neue Hardware benötigt! Hier einmal ein Screenshot dreier

Smartphons-Apps, links für Blu Solar, in der Mitte für die iNet Box und rechts

für Victron. Mit den Smartphone Apps ist das allerdings so eine Sache. Je

nach Betriebsystem IOS oder Android und je nach deren Stand sind die Ergebnisse

der Darstellung doch recht unterschiedlich. Die Truma App für die iNet Box hat

in einem Jahr bestimmt schon 7 bis 8 Updates hinter sich. Das Problem sind hier

nicht die zu bedienenden Geräte sondern die Vielzahl von

Smartphone-Betriebssystemständen und App-Releases.

Stand 12.3.2024

|

Für UKW/FM würde dies eine Wellenlänge von 3m erfordern. Da man aus der Antenne aber

die maximale Antennenspannung (Scheitelpunkt der Welle) erhalten möchte greift man diese am besten am

Lambda ¼ Punkt ab. Damit benötigt man für UKW FM nur noch eine

Antennenstablänge von ca. 75

cm und erhält damit die größtmöglichste Antennenspannung bei kurzer Bauform.

Für UKW/FM würde dies eine Wellenlänge von 3m erfordern. Da man aus der Antenne aber

die maximale Antennenspannung (Scheitelpunkt der Welle) erhalten möchte greift man diese am besten am

Lambda ¼ Punkt ab. Damit benötigt man für UKW FM nur noch eine

Antennenstablänge von ca. 75

cm und erhält damit die größtmöglichste Antennenspannung bei kurzer Bauform.